antenore

Codice Etico

Il Codice etico e di buona condotta è un codice di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e agiscono in essa, con l'obiettivo di promuovere la dignità delle persone in ogni luogo.

Il Codice etico e di buona condotta è un codice di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e agiscono in essa, con l'obiettivo di promuovere la dignità delle persone in ogni luogo.

Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:

- È quest’azione in accordo con i Principi Fondamentali e con il Codice di condotta?

- È quest’azione conforme alle politiche, procedure e linee guida?

- È quest’azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono?

- Quest’azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, me e la Croce Rossa Italiana?

- Esiste un’azione alternativa per cui io possa rispondere “sì” per ognuna di queste domande?

Il codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi da chiunque opera per conto della Croce Rossa Italiana.

Strategia della Croce Rossa Italiana 2018-2030

"Mettere al centro l'essere umano è da sempre il nostro imperativo. Da oggi lo facciamo con nuovi strumenti, maggiore forza e unità. E con un unico importate obiettivo: assistere un numero crescente di persone che sono vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali in atto".

"Mettere al centro l'essere umano è da sempre il nostro imperativo. Da oggi lo facciamo con nuovi strumenti, maggiore forza e unità. E con un unico importate obiettivo: assistere un numero crescente di persone che sono vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali in atto".

Con queste parole il Presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, avv. Francesco Rocca ha presentato a fine 2018 la Strategia 2018 – 2030 della Croce Rossa Italiana.

Richiamando di seguito i passi più significativi della Strategia con riferimento ai Principi e Valori Umanitari ed il Diritto Internazionale Umanitario, si legge che: “La CRI ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri nel campo umanitario […]. Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di Ginevra, ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione sociale e umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione, valorizzando il suo impegno a stimolare il cambiamento sociale.”

Ed ancora: “La CRI s’impegna a far rispettare e promuovere tra i suoi volontari e il personale i Principi Fondamentali e i Valori Umanitari in tutti i suoi interventi e attività. Nel nostro lavoro quotidiano mettiamo al centro le necessità ed i diritti di coloro che non hanno voce, allo scopo di contribuire attivamente a promuovere la dignità umana e la cultura della non violenza e della pace. Con le sue azioni di Diplomazia Umanitaria, la CRI si schiera costantemente a favore delle persone in situazione di vulnerabilità al fine di proteggere la dignità umana di tutti gli individui. […] La CRI condivide con gli altri membri del Movimento il mandato istituzionale di diffondere il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali e i Valori Umanitari. A tal fine, l’Associazione lavora in rete con tutte le componenti del Movimento, nonché con le Università, gli Ordini professionali ed i gruppi di esperti, per rimanere sempre aggiornata sugli ultimi orientamenti e sviluppi del Diritto Internazionale Umanitario e mantenere una solida cooperazione tramite lo scambio di buone pratiche.

È importante sfruttare le innovazioni tecnologiche per fare conoscere alle persone il Diritto Internazionale Umanitario e i Principi Fondamentali: l’impegno della CRI punterà a colmare il divario tra la conoscenza teorica della legge e gli strumenti di formazione pratici, quali ad esempio il materiale didattico su supporto digitale”.

Il toolkit (documento integrale in versione italiana e in versione breve, poster) per la diffusione della Strategia è online.

Ora sta a noi guidare il cambiamento. Insieme si può!

Scarica qui tutti i materiali del toolkit (42.89 MB)

Identità visiva

Regolamento sull'uso dell'emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione

Il nuovo Regolamento sull'uso dell'emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione istituzionale è è uno strumento fondamentale che si rivolge a tutti i soci e dipendenti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana con lo scopo di definire gli elementi e le linee guida che devono caratterizzare l'uso dell'emblema, dei patrocini e la comunicazione istituzionale.

Il manuale si offre perciò come un vero e proprio strumento di lavoro che intende assicurare omogeneità e standardizzazione nei processi di comunicazione attraverso una razionalizzazione delle diverse modalità operative attualmente adottate dalle singole realtà territoriali della CRI Per Identità Visiva si intende l'insieme di tutti gli elementi che costituiscono l'immagine della CRI.

Essi rappresentano il linguaggio stesso della CRI contribuendo a rafforzarne l'unità. Il manuale operativo nasce con l'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei flussi di comunicazione interna ed esterna della CRI La comunicazione istituzionale, infatti, non deve essere soltanto pianificata e programmata, ma soprattutto condivisa e ciò si realizza mediante il coordinamento degli elementi e degli strumenti dell'immagine.

Il manuale elenca tutti gli elementi che costituiscono gli standard grafici istituzionali e definisce le modalità di applicazione e le tecniche per una corretta personalizzazione. Il documento contiene le linee guida che riguardano il Logotipo e il Materiale Istituzionale, nonché i modelli relativi alla documentazione da utilizzare per la comunicazione interna ed esterna dell'Ente.

Una sezione è specificamente dedicata al Web e ai social, essendo ormai un importante e irrinunciabile veicolo per promuovere l'immagine e la conoscenza della CRI in Italia e nel mondo.

Statuto

COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria.

I principi del diritto internazionale umanitario sono rispettati in ogni tempo dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e ne guidano l’opera. La Croce Rossa Italiana rispetta ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (brevemente: “Movimento”), adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa.

STATUS GIURIDICO

La Croce Rossa Italiana, è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano.

OBIETTIVI GENERALI

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

I SOCI

I soci della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale. I soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti e onorari.

EMBLEMA

Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana adotta come proprio la croce rossa su fondo bianco.Tale emblema, posto all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta “Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864”, e sempre abbinato alla scritta per esteso “Croce Rossa Italiana”, ne costituisce il logotipo identificativo.

I 7 Principi Fondamentali

"Nata dall'intento di portare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute, a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli".

"Nata dall'intento di portare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute, a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli".Non è dunque solo il soccorso, prettamente detto, l'obiettivo primario degli interventi del Movimento ma anche la prevenzione alla sofferenza, ed è per questo che tutti gli operatori CRI nel mondo si preoccupano di diffondere l'educazione alla salute, la conoscenza dei principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario e dei Principi di Croce Rossa che devono, in ogni caso, essere alla base della coscienza di ogni uomo.

Ma la Croce Rossa non intende la pace esclusivamente come semplice assenza di guerra, bensì come un processo dinamico di cooperazione tra tutti gli Stati e i popoli, che si fondi sul rispetto della libertà, dell'indipendenza, della sovranità nazionale, dell'uguaglianza, dei diritti dell'uomo, e su una giusta ed equa ripartizione delle risorse destinate a soddisfare i bisogni dei popoli.

IMPARZIALITÀ

"Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la priorità agli interventi più urgenti".

"Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro sofferenze dando la priorità agli interventi più urgenti".NEUTRALITÀ

"Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico".

"Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico".INDIPENDENZA

"Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi devono sempre mantenere la loro autonomia, in modo da poter essere in grado di agire in ogni momento secondo i principi del Movimento".

"Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi devono sempre mantenere la loro autonomia, in modo da poter essere in grado di agire in ogni momento secondo i principi del Movimento".VOLONTARIETÀ

"La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontario, non guidato dal desiderio di guadagno".

"La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontario, non guidato dal desiderio di guadagno".In Croce Rossa è importante non solo avere l'attitudine al lavoro da svolgere, sia esso amministrativo, tecnico, sanitario, ma soprattutto occorre avere in sé la convinzione e la forza morale di vivere in spirito di servizio.

UNITÀ

"In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Associazione di Croce Rossa, aperta a tutti con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale".

"In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Associazione di Croce Rossa, aperta a tutti con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale".UNIVERSALITÀ

"Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere diaiutarsi reciprocamente, è universale."

"Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere diaiutarsi reciprocamente, è universale."Croce Rossa Monchio delle Corti

A Monchio delle Corti dal 1974

Volendo porre rimedio alla difficile situazione dell'Alto Appennino, lontano da qualsiasi struttura sanitaria, si ritiene doveroso approntare mezzi idonei sia al prestare i Primi Soccorsi che ad eseguire trasporti sanitari, pertanto nel 1974 Fondatori della delegazione sono Caste Orlando e Don Agnesini Euclide.

Saranno poi tanti i Monchiesi e non solo a prestare servizio, tra i più assidui vanno rammentati Zanni Umberto, Monardi Carlo, Don Romano Orlandini, Bacchieri Cortesi Olisto, Barlesi Giovanni e molti altri.

La Delegazione ha inizialmente sede nei locali della trattoria “Da Berto”, per spostarsi poi in centro nei locali della Banca e quindi nella Sala Don Bosco; dal 1996 vengono approntati quale sede alcuni locali della casa protetta “Val Cedra”.

Nel corso del 2017 la sede della Delegazione è stata spostata nei locali siti in Piazza Don Bosco 1.

EVENTI SIGNIFICATIVI

Piena del Po

Alluvione in Toscana, Aulla (MS)

Terremoto in Emilia

Croce Rossa Berceto

nel 1992 i Volontari della CRI di Berceto venivano inviati in Slovenia e Croazia per aiuti umanitari: Nasta Francesco, Carcelli Pietro, Anelli Roberto, Begioni Gianluca;

nel 1997 vennero inviati per terremoto in Umbria e Marche i volontari Fanton Raimondo, Vandelli Vittoria, Begioni Gianluca;

nel 2000 i seguenti volontari vennero inviati nella Bassa Parmense per alluvioni: Corchia Carlo, Viappiani Riccardo, Lapina Sergio;

nel 2009 i seguenti volontari, Begioni Gianluca, Albertelli Manuel e Carcelli Pietro vennerò inviati nelle zone terremotate dell’Aquila;

nel 2012 i volontari Begioni Gianluca, Montali Mario, Albertelli Manuel, Vandelli Vittoria, Agnetti Eleonora, Carcelli Pietro, Lucchi Graziella, Mirco Luca, Spagnoli Barbara, Capelli Massimo e Consigli Riccardo furono inviati nella Provincia di Modena a seguito del terremoto per montaggio tende e servizi di emergenza,

nel 2014, nel mese di ottobre i volontari Bolda Bruno, Vescovi Giuseppe, Lucchi Barbara, Abelli Davide, Camisani Calzolari Alberto vennero inviati a Parma per l’alluvione del torrente Baganza;

Croce Rossa Parma

A Parma ininterrottamente dal 1866

Nella seconda metà dell’800, anche a Parma, generosi cittadini e eminenti medici dell’Ospedale ispirati dall‘Idea’ di Henry Dunant, fondatore alcuni anni prima del Movimento Internazionale della Croce Rossa, istituirono la Sezione Parmense. Il 13 maggio 1866 nella Aula Consiliare del Municipio venne stilato l’atto costitutivo poi inviato alla Sede Nazionale di Milano e a quella Internazionale per ottenere le franchigia della Convenzione di Ginevra ratificata dalle Nazioni più importanti dell’epoca il 22 agosto 1864.

Nella seconda metà dell’800, anche a Parma, generosi cittadini e eminenti medici dell’Ospedale ispirati dall‘Idea’ di Henry Dunant, fondatore alcuni anni prima del Movimento Internazionale della Croce Rossa, istituirono la Sezione Parmense. Il 13 maggio 1866 nella Aula Consiliare del Municipio venne stilato l’atto costitutivo poi inviato alla Sede Nazionale di Milano e a quella Internazionale per ottenere le franchigia della Convenzione di Ginevra ratificata dalle Nazioni più importanti dell’epoca il 22 agosto 1864. Poc’anzi la partenza per la 2^ Campagna d’Africa del 1911 e l’imbarco delle Infermiere Volontarie Irene Ughi e Gabriella Tagliavia, tra le prime diplomate in Italia, sulla nave ospedale Memphi, Parma fu onorata dalla visita della Regina Madre che recatasi all’ippodromo ove erano state allestite le Strutture sanitarie campali CRI espresse nobilissime attestazioni di stima e d’elogio per l’organizzazione e la competenza di tutto il Personale dell’Ambulanza 19, dell’ Ospedale da Campo 48, del Posto di Soccorso di 1^ classe.

Poc’anzi la partenza per la 2^ Campagna d’Africa del 1911 e l’imbarco delle Infermiere Volontarie Irene Ughi e Gabriella Tagliavia, tra le prime diplomate in Italia, sulla nave ospedale Memphi, Parma fu onorata dalla visita della Regina Madre che recatasi all’ippodromo ove erano state allestite le Strutture sanitarie campali CRI espresse nobilissime attestazioni di stima e d’elogio per l’organizzazione e la competenza di tutto il Personale dell’Ambulanza 19, dell’ Ospedale da Campo 48, del Posto di Soccorso di 1^ classe. Il 13 gennaio 1915 fu il devastante Terremoto della Marsica a scuotere il paese, con più di trentamila morti. Il Presidente del Comitato Parmense subito mise a disposizione del Ministero de l’Interno: le Strutture sanitarie campali, il Treno ospedale XI e tutto il personale dei vari ruoli contemporaneamente si rivolse alla Cittadinanza tramite la Gazzetta per una raccolta urgentissima di fondi e di aiuti di prima necessità tra i quali coperte di lana e abbigliamento pesante per ogni età considerata la stagione e il luogo. Eccezionale fu la solidarietà parmense!

Il 13 gennaio 1915 fu il devastante Terremoto della Marsica a scuotere il paese, con più di trentamila morti. Il Presidente del Comitato Parmense subito mise a disposizione del Ministero de l’Interno: le Strutture sanitarie campali, il Treno ospedale XI e tutto il personale dei vari ruoli contemporaneamente si rivolse alla Cittadinanza tramite la Gazzetta per una raccolta urgentissima di fondi e di aiuti di prima necessità tra i quali coperte di lana e abbigliamento pesante per ogni età considerata la stagione e il luogo. Eccezionale fu la solidarietà parmense!

Nel corso della lunghissima 1^ Guerra Mondiale centinaia e centinaia di Volontari CRI Parmensi prestarono con nobilissimo e generosissimo animo soccorso e assistenza ai soldati feriti e ammalati nelle postazioni di soccorso di 1^ linea. Molteplici furono gli atti di eroismo e di sublime amore verso il prossimo, tra i quali la Medaglia d’Oro al merito della Croce Rossa Italiana Prof. Icilio Bocchia Maggiore medico CRI.

Nel corso della lunghissima 1^ Guerra Mondiale centinaia e centinaia di Volontari CRI Parmensi prestarono con nobilissimo e generosissimo animo soccorso e assistenza ai soldati feriti e ammalati nelle postazioni di soccorso di 1^ linea. Molteplici furono gli atti di eroismo e di sublime amore verso il prossimo, tra i quali la Medaglia d’Oro al merito della Croce Rossa Italiana Prof. Icilio Bocchia Maggiore medico CRI. L’Automedica CRI ‘Charlie 30’ nel 1998, dopo un anno ‘di eccellente servizio sperimentale’ ottenne la convenzione col 118. Nel 2004 le signore Raimonda e Stefania Terzi di Parma a ricordo di Paola Contini donarono il preziosissimo Posto Medico Avanzato Farnese che da allora è stato impiegato in tutt’Italia nei Soccorsi di Massa e in particolare pel: funerale di S. Santità Giovanni Paolo II, l’Adunata Nazionale Alpini di Parma, l’Esercitazione Europea ‘Po 2005’, la Partita del cuore al Tardini, i Tornei giovanili di Baseball e Rugby, i Raduni Nazionali d’Arma, l’incoronazione dei Papi Benedetto XVI e Francesco.

L’Automedica CRI ‘Charlie 30’ nel 1998, dopo un anno ‘di eccellente servizio sperimentale’ ottenne la convenzione col 118. Nel 2004 le signore Raimonda e Stefania Terzi di Parma a ricordo di Paola Contini donarono il preziosissimo Posto Medico Avanzato Farnese che da allora è stato impiegato in tutt’Italia nei Soccorsi di Massa e in particolare pel: funerale di S. Santità Giovanni Paolo II, l’Adunata Nazionale Alpini di Parma, l’Esercitazione Europea ‘Po 2005’, la Partita del cuore al Tardini, i Tornei giovanili di Baseball e Rugby, i Raduni Nazionali d’Arma, l’incoronazione dei Papi Benedetto XVI e Francesco.Dall’autunno 2007 i Volontari con patentino ENAC svolgono servizio Socio-sanitario all’Aeroporto G. Verdi.

A ricordo dei Volontari d’ogni tempo che uniti dagli stessi Ideali umanitari in pace e in guerra si adoperarono nella protezione, nell'assistenza e nel soccorso ai più bisognosi, il Comitato nel 2009 pose il Cippo Commemorativo al Cimitero Monumentale della Villetta. In quell’anno grande fu l’impegno in loco e in Città a favore dei Terremotati dell’Aquila, poi nel 2012 per quelli dell’Emilia e altrettanto nell’Alluvione di Parma dell’autunno 2014.

A ricordo dei Volontari d’ogni tempo che uniti dagli stessi Ideali umanitari in pace e in guerra si adoperarono nella protezione, nell'assistenza e nel soccorso ai più bisognosi, il Comitato nel 2009 pose il Cippo Commemorativo al Cimitero Monumentale della Villetta. In quell’anno grande fu l’impegno in loco e in Città a favore dei Terremotati dell’Aquila, poi nel 2012 per quelli dell’Emilia e altrettanto nell’Alluvione di Parma dell’autunno 2014.Le Delegazioni Provinciali di Parma

- 1918 Fidenza

- 1972 Bedonia e Medesano

- 1973 Sorbolo e Collecchio

- 1974 San Secondo, Pontetaro, Fontanellato e Berceto

- 1975 Soragna

- 1976 Monchio

- 1978 Scurano

- 1987 Tizzano

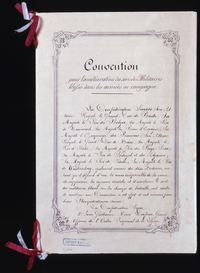

Prima Convenzione di Ginevra

Il conflitto che scoppia, nel febbraio 1864, tra la Prussia e la Danimarca, in occasione del quale agiscono per la prima volta le nascenti Società Nazionali di Soccorso, evidenzia le difficoltà frapposte dai governi al loro operare, ostacoli che possono essere superati solo attraverso l'assunzione di un serio impegno da parte degli Stati circa la protezione da assicurare al personale ed alle strutture destinate alla cura dei feriti.

Il conflitto che scoppia, nel febbraio 1864, tra la Prussia e la Danimarca, in occasione del quale agiscono per la prima volta le nascenti Società Nazionali di Soccorso, evidenzia le difficoltà frapposte dai governi al loro operare, ostacoli che possono essere superati solo attraverso l'assunzione di un serio impegno da parte degli Stati circa la protezione da assicurare al personale ed alle strutture destinate alla cura dei feriti.

Il riconoscimento ufficiale dell'attività delle Società di Soccorso deve quindi avvenire mediante la conclusione di un trattato internazionale.

Il governo svizzero offre il proprio appoggio all'iniziativa convocando, l'8 agosto 1864, una Conferenza diplomatica alla quale partecipano i rappresentanti di 12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica Potenza non Europea rappresentata.

La Conferenza si conclude, il 22 agosto 1864, con l'adozione della prima "Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna".

Il documento, composto da dieci articoli, garantisce neutralità e protezione alle ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle equipes sanitarie e al materiale utilizzato. La protezione viene estesa anche alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti.

La croce rossa su sfondo bianco viene adottata quale simbolo di protezione e neutralità riconosciuto a livello internazionale.L'emblema, privo di significato religioso, è scelto invertendo i colori federali della bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante.

Viene stabilita, inoltre, la regola fondamentale secondo la quale "i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano".

La prima Convenzione di Ginevra del 1864, dettando norme atte, per quanto possibile, a rendere meno crudele la guerra e riconoscendo la dignità della persona umana e la neutralità del ferito di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del Diritto Internazionale Umanitario.

Nel periodo successivo all'adozione della Convenzione del 1864 e man mano che gli Stati ne ratificano il testo, vengono create numerose Società Nazionali della Croce Rossa, anche in Stati non appartenenti all'area culturale europea. La collaborazione fra le diverse Società Nazionali viene agevolata dall'organizzazione di Conferenze periodiche non istituzionalizzate alle quali prendono parte, insieme ai delegati delle Società Nazionali e del Comitato, i rappresentanti delle potenze parti alla Convenzione di Ginevra.

La prima Conferenza si tiene a Parigi nel 1867, e ad essa ne seguono altre, ma ad intervalli non regolari a causa delle ricorrenti crisi belliche. Il conflitto fra Austria e Prussia del 1866 ed ancor più la guerra del 1870 tra Francia e Prussia, mostrano i primi risultati positivi. In occasione del conflitto franco-prussiano, per la prima volta nella storia militare, entra in funzione un organismo internazionale che si occupa di comunicare con le famiglie dei soldati feriti o caduti in battaglia; il Comitato Internazionale può inviare nei campi di prigionia, sebbene questa attività non sia ancora ufficialmente fra le sue prerogative, suoi Delegati.

Sarà, infatti, in occasione della IX Conferenza Internazionale di Washington del 1912, che il Comitato Internazionale viene incaricato di assicurare i soccorsi ai prigionieri di guerra mediante l'intermediazione di delegati neutrali accreditati presso i governi interessati.

Il Diritto Internazionale Umanitario

Con la Convenzione di Ginevra del 1864 si fanno spazio, nel Diritto internazionale umanitario, dei principi umanitari che si affermeranno a livello internazionale molto velocemente.

Con la Convenzione di Ginevra del 1864 si fanno spazio, nel Diritto internazionale umanitario, dei principi umanitari che si affermeranno a livello internazionale molto velocemente.

Da questo momento risultano garantite le attività delle Società Nazionali di soccorso che, sotto l'emblema della croce rossa, sono destinate ad agire come servizio ausiliario della sanità delle forze armate. Se è vero da un lato che il Diritto internazionale umanitario ha subito grandi sviluppi da quella prima Convenzione è anche vero che questi non sono altro che l'aggiornamento e l'ampliamento dei principi universali essenziali stabiliti dalla stessa.

I principi della Convenzione di Ginevra del 1864 sono, infatti, riconfermati ed ampliati della "Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra", ripresi poi nei testi dell'Aja del 29 luglio 1899, nei quali viene adottata, tra l'altro, una convenzione per l'adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima.

Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati - guerra terrestre, marittima, neutralità, ecc. - viene adottata all'Aja il 18 ottobre 1907.

La prima guerra mondiale evidenzia le lacune delle norme fino ad allora formulate e nel 1929 vengono adottate due convenzioni, una per il trattamento dei prigionieri di guerra, l'altra per migliorare la protezione dei feriti e dei malati sulla base della passata esperienza.

Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle persone coinvolte nelle ostilità, ed in particolare della popolazione civile, è tragica. Alla fine del conflitto si avverte fortemente l'esigenza di rivedere le convenzioni vigenti e nel 1946, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, si riunisce a Ginevra una Conferenza diplomatica che, il 12 agosto 1949, adotta quattro convenzioni. Regole precise proteggono gli internati civili, i diritti e i doveri di una Potenza occupante sono chiaramente stabiliti, sono vietate le rappresaglie e le deportazioni.

- Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;

- Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate su mare;

- Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

- Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati.

Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati.

I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra, gli internati e ad intrattenersi con i detenuti senza testimoni.

Il 4 maggio del 1954 viene adottata all'Aja una "Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato". Il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile".

Nel 1977, una nuova Conferenza Diplomatica adotta due "Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949" destinati appunto a completare le norme di protezione previste dalle quattro Convenzioni di Ginevra.

- Protocollo ne estende il campo di applicazione e di controllo, identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e meglio assicurando la protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali.

- Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali mediante una serie di disposizioni destinate ad assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civili privati della libertà.

Il 10 ottobre del 1980 viene adottata a Ginevra una "Convenzione sul divieto e la limitazione dell'impiego di talune armi classiche" che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato.

Il dibattito sulla bandiera

È facile immaginare quali tragiche conseguenze potessero verificarsi in seguito a questa situazione di confusione: se i soldati erano appena in grado di riconoscere le proprie ambulanze militari, tanto meno erano in grado di distinguere quelle nemiche. Medici ed infermieri erano esposti ad attacchi quanto gli stessi combattenti. Come conseguenza di ciò, non solo questi simboli non conferivano protezione da un punto di vista giuridico e normativo, ma fungevano spesso da obiettivo per i militari che non ne conoscevano il significato. Sostanzialmente, il problema costituito dall'esistenza di una pluralità di segni e simboli consisteva nel fatto che questi segni e simboli non erano né riconosciuti né protetti.

L’idea che portò all'adozione dell’emblema di Croce Rossa nasceva dalla necessità di conferire uno status neutrale a coloro che soccorrevano i feriti, assicurando in questo modo la loro protezione sui campi di battaglia. Ma la neutralità implicava la scelta di un unico emblema. Il problema era, dunque, nel decidere quale disegno dovesse avere questo emblema per essere utilizzato dal personale medico sui campi di battaglia. Per diverso tempo, si considerò un bracciale bianco quale unica alternativa. Tuttavia, il colore bianco veniva già utilizzato durante i conflitti, bianche infatti erano le bandiere portate dai soldati che si arrendevano.

Nel 1876, quando i Balcani erano insanguinati dalla guerra russo-turca, numerosi soccorritori catturati dalle truppe ottomane venivano uccisi semplicemente perché indossavano un bracciale recante la croce rossa. Le autorità turche, illustrando la particolare sensibilità dei soldati mussulmani nei confronti della croce, adottarono unilateralmente la mezzaluna rossa su fondo bianco per contraddistinguere i propri servizi sanitari. Questa decisione fu accettata, ma solo per la durata del conflitto russo-turco; negli anni successivi furono avanzate numerose richieste per ottenere la revisione dell’art. 7 della Convenzione di Ginevra del 1864, supportate anche dalla Persia, che mirava ad ottenere il riconoscimento di un terzo simbolo protettivo: il leone e sole rossi su fondo bianco.

Alla Turchia si unì presto l’Egitto e tutte le numerose pressioni nel frattempo esercitate portarono al riconoscimento di questi ulteriori due emblemi da parte della Conferenza diplomatica convocata dalla Svizzera nel 1929 con lo scopo di revisionare il testo della Convenzione del 6 luglio 1906 per il miglioramento della sorte dei malati e dei feriti delle forze armate in campagna. Pur ribadendo il ruolo generale di unità svolto dall'emblema della croce rossa, venne autorizzato l’uso dei due nuovi emblemi, inserendoli nell'art. 19 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929. Nel contempo, però, la Conferenza diplomatica specificò che nessun nuovo simbolo sarebbe stato più riconosciuto. Ciò nonostante, si faceva sempre più strada il rischio di un ritorno alla proliferazione di simboli ed emblemi protettivi dei servizi sanitari.

La Conferenza diplomatica del 1949, riunitasi per revisionare la Convenzione di Ginevra in seguito agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, prese in esame diverse proposte, tra le quali:

- una proposta dell’Olanda per adottare nuovamente un unico simbolo;

- la raccomandazione della 17° Conferenza Internazionale della Croce Rossa, tenutasi a Stoccolma nel 1948, per il ritorno al singolo emblema della croce rossa;

- una proposta di Israele per il riconoscimento di un nuovo simbolo, la stella di David rossa (Magen David Adom), già utilizzato come segno distintivo dai servizi sanitari delle forze armate israeliane.

Le prime due non erano realizzabili, mentre la proposta di Israele venne accantonata in seguito a diverse successive votazioni. Il risultato fu che l’art. 38 della 1° Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 rimase identico all’art. 19 della Convenzione del 1929: “in omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali, è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che impiegano già come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa od il leone e sole rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti ammessi nel caso della presente Convenzione”.

Lo Stato di Israele, che firmò senza riserve la Convenzione del 1929, ratificò la nuova Convenzione di Ginevra assoggettandola alla seguente riserva: “rispettando l’inviolabilità dei segni distintivi e degli emblemi della Convenzione, Israele userà la Stella di David quale emblema e segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate”.In una nota del 4 settembre 1980, la Repubblica islamica dell’Iran annunciò l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa su fondo bianco come segno distintivo dei servizi sanitari delle proprie forze armate, al posto del leone e sole rossi (simbolo della dinastia imperiale persiana). Oggigiorno, perciò, vengono riconosciuti internazionalmente tre simboli, la croce rossa, la mezzaluna rossa ed il leone e sole rossi, ma solo due - la croce e la mezzaluna - sono utilizzati.

Il fatto che non sia utilizzato un solo emblema ha causato gravi problemi, che si possono così riassumere:

- il valore protettivo dell’emblema è diminuito;

- vi sono difficoltà a fare accettare uno dei due emblemi nelle regioni ove la popolazione appartiene a fedi religiose diverse e differenti; rimane il rischio che possano proliferare nuovi emblemi e simboli;

- vi è il rischio che il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sia identificato con le due maggiori religioni, quella Cattolica e quella Islamica.

Attualmente, l’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali è governato dal Regolamento sull'uso dell’emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per le Società Nazionali, adottato nel corso della 20° Conferenza Internazionale della Croce Rossa di Vienna nel 1965 e revisionato dal Consiglio dei Delegati tenutosi a Budapest nel 1991.

Studi effettuati indicano che i simboli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sono tra i simboli più conosciuti al mondo. Sono strumenti di comunicazione unici e universali; senza aggiunta di parole, ma nella maniera più chiara possibile, comunicano alle persone che uomini e donne del Movimento sono lì, al lavoro, per aiutare. Persino coloro che non sanno né leggere né scrivere possono facilmente riconoscere i simboli e ricollegare ad essi la loro possibilità di trovarvi aiuto e protezione. Incrementare la visibilità attraverso un uso pronunciato e appropriato del simbolo di croce rossa rappresenta un passo avanti verso l’identificazione stessa della organizzazione e dei servizi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa agli occhi del maggior numero di persone.

È necessario quindi che siano prima di tutto gli appartenenti alla Croce Rossa stessa a comprendere l’importanza e il significato dell’emblema e ad agire di conseguenza. “Importanza” soprattutto per la valenza attribuitagli dalle norme del diritto internazionale umanitario; “significato” per i principi fondamentali d’azione che incorpora. Agire recando un distintivo di croce rossa significa agire secondo i Principi Fondamentali, che dettano lo scopo dell’istituzione e la sua ragione d’essere; in linea generale la Società Nazionale non può perciò esibire l’assemblea della croce rossa nello svolgimento di attività che non soddisfino i Principi Fondamentali, quali, citando il Regolamento sull'uso dell’emblema, lavoro di natura patriottica, attività assistenziali solo per certe categorie di civili o solo per personale militare, insegnamento di sport o di economia domestica, attività per fini di lucro, etc. È chiaro che, oltre a seguire nelle proprie azioni i Principi Fondamentali, bisognerà, indossando l’emblema di croce rossa, anche mantenere un comportamento dignitoso nel rispetto del simbolo stesso e di ciò che rappresenta."

(Isidoro Palumbo)